مناقشة (البهلوان) بمكتبة الفيوم العامة

دعاء زكريا

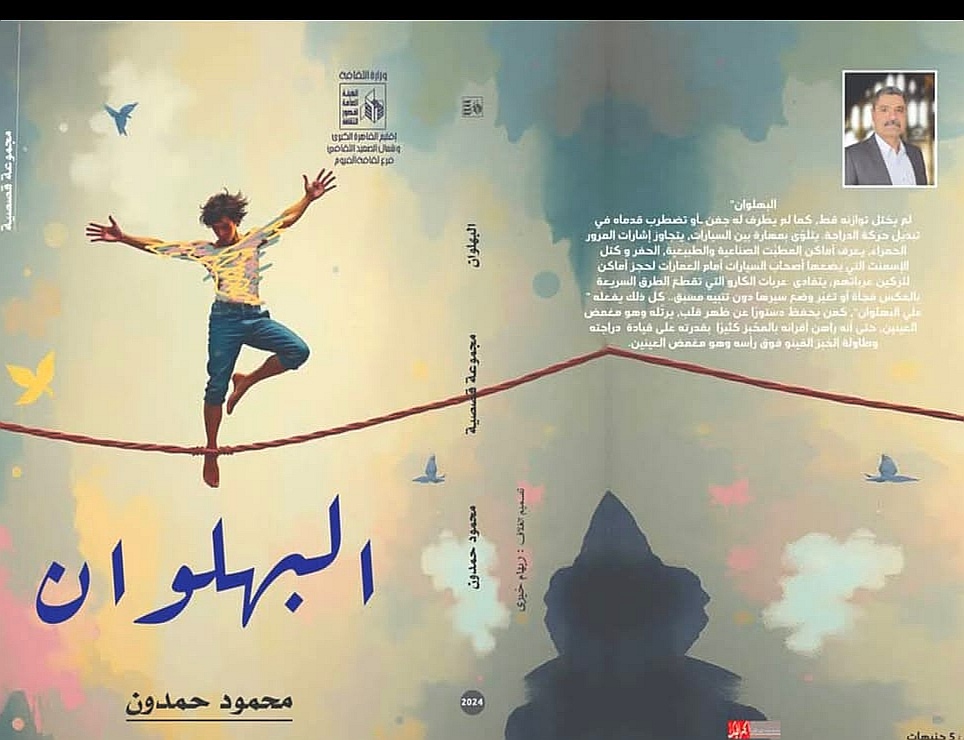

أقيم بالمكتبة العامة بالفيوم مناقشة المجموعة القصصية (البهلوان) للكاتب الروائي محمود حمدون

حيث شارك مجموعة من النقاد والأداء في المناقشة وقد عرضت الروائية غادة صلاح الدين

خلال حفل المناقشة رؤية نقدية حول المجموعة حيث بدأت رؤيتها بغلاف المجموعة

وقالت عنه هو غلاف جاذب بألوانه لحد كبير، يتصدر الغلاف شخص يمارس مهارة التوازن على حبل مهترئ يرتدي بنطال من الجينز مما يشي إلى أن المجموعة كتبت عن وقتنا الحالي أو القريب، توحي حركات يديه وشعره المتطاير في رغبة للانطلاق ولكن لا نعلم إلى أين؟ هل انطلاقة قوة أم تهوى به الاحلام إلى قاع عميق

وهو يرمز للإنسان في حياته العامة والخاصة للتماسك والمضي قدمًا فوق حبال الحياة التي تتراقص به ربما ترفع من شأنه أو تحط به لأسفل سافلين.

كما اوضحت وقالت المجموعة بشكل عام:

لا يفتأ قلم محمود حمدون أن يقترن بالعالم المحيط به سواء اجتماعيًا أو سياسيًا أو اقتصاديًا، يرصد الهامشي واليومي ويلتقط من صور الحياة مشهد يسوغه برمزية عالية ربما تميل للعبث أحيانًا والسخرية أحيانًا أخرى ليضع القارئ في مواجهة الذات والمجتمع والمصير.

يمتلك حمدون مشروعًا سرديًا واضحًا من بداية كتاباته، يكتب عن العجائز والمهمشين لا كحالة اجتماعية بل كحالة كونية يضعها نصب عين القارئ كي يضئ جانب من جوانب التنوير

قصة حر جهنم ( عن بائعة فاكهة و صديقتها)

قصة تصريح بالدفن ( لقد عاش على هامش الدنيا)

قصة قضايا حساسة عن عشبة استطاعت أن تجمع الأشتات لم يقو غيرها على جمعهم و لو كان أعتى العتاة.

البعد والعمق الفلسفي في أسلوب حمدون السردي ليس اتجاه للكتابة على قدر ما هو خلق منظور وإطار أكبر من الحكاية ذاتها ليخلق حالة من التوازن بين الفكر ويجعل المضمون الإنساني هو بطل الفكرة فتخرج مهارته السردية في أبهى حلة.

ترى الشخوص تتحرك أمامك وربما تعرفهم معرفة عن قرب، فمن منا لا يرى بائعة متجولة حاربت الظروف أنوثتها التي فطرت عليها، من منا لم يعرف شخصًا لم يقترض في حياته مرة أو مرتين ، من منا لم يعش وسط المهمشين و المحبطين و إن لم نكن منهم أحيانًا.

تحتوي المجموعة على إحدى و عشرين قصة قصيرة متنوعة تقع بين الواقعي الإجتماعي الذي يتخلله رؤية فلسفية لما يدور حول الشخوص و الواقع المأزوم المحيط بهم حيث يبرع الكاتب في الكتابة عنهم في أغلب القصص بضمير المتكلم في معظم القصص و مرات قلائل يتركهم يتحدثون و هو يرصدهم بكاميرا عالية التقنية ليبرز لنا أدق التفاصيل التي تجعل القارئ و كأنه مشارك معهم بالأحداث و ليجعل الحدث هو بطل القصة .

اما في قصة “ديون معدومة”

فمنذ العنوان، «ديون معدومة»، يضعنا الكاتب أمام مفارقة تثير السؤال قبل السطر الأول. للوهلة الأولى، يخال القارئ أنه أمام مصطلحٍ مصرفي بحت، لكن سرعان ما يدرك أنه أمام دينٍ من نوع آخر، دينٍ أثقل الروح لا الجيب، وأفلس الضمير لا الحساب البنكي.

ينقلنا محمود حمدون بخفة قلمه من مشهدٍ إلى آخر دون عناء، فيبدأ من عتبة الاقتصاد لينتهي في سرادق عزاء، ومن لغة الأرقام إلى مأتمٍ تتقاطع فيه الديون والذنوب. وهنا تتجلى مهارة الكاتب في خلق بناءٍ سردي دائري، إذ تعود القصة لتنغلق على ذات المكان الذي بدأت منه — السرادق ذاته — في إشارةٍ رمزية إلى عبثية الوجود وتكرار الألم الإنساني، كأنما لا خلاص من دائرة الدين والموت.

تتوالى الأسئلة أثناء القراءة، وهي ليست مجرد أسئلة عن الحدث بل عن الفكرة الكامنة وراءه:

1. على من أقام الكاتب هذا المأتم الخالي من العويل؟

2. وما طبيعة تلك الديون المعدومة؟ أهي مالية أم أخلاقية؟

3. من يكون «عم قطب»، ولماذا هذا الاسم بالذات؟ أهو قطب الزمان أم قطب الفساد؟

4. وكيف لرجلٍ بلغ الثمانين أن يموت مثقلاً بكل هذا الحساب؟

5. أهي شفرات شخصيةٍ محددة أم رموزٌ لمرحلةٍ كاملة من الانهيار القيمي حين يصبح «التوثيق» وسيلة للهيمنة لا للأمانة؟

يبرع الكاتب في بناء شخصياته، ولا سيّما «عبد الموجود» الذي يمثل الضمير الجمعي حين يصدح بالحق رغم الخصومة، فيقابله «قطب» بوصفه نقيضه الأخلاقي — قطب المال لا قطب الوجود.

ولا يغفل النص عن استحضار الفتوى كمخرجٍ زائفٍ للضمير الجمعي، حين يُبرئ الشيخ ساحة الميت بشرط أن تُسدَّد ديونه، بينما يبحث الناس في الخفاء عن الدفتر الموثَّق بالدَّين… وكأن الجميع في مأتمٍ واحدٍ للضمير.

في لحظة الذروة، تتجسد الرمزية في صورةٍ ميتافيزيقية صادمة:

رجلٌ ضخم الجثة، عريض الصدر، يحمل هراوةً ويقول: “أنا عملكم الأسود.”

إنها لحظة انكشاف الحقيقة: الديون التي حسبوها معدومة لم تُمحَ من دفتر الوجود، بل تحوّلت إلى كائنٍ حيٍّ يستردها منهم واحدًا واحدًا.

هكذا يحوّل محمود حمدون مشهد العزاء إلى محكمةٍ كونيةٍ صغيرة، يحاسب فيها البشر على ما ظنوه منسيًّا.

تتلاقى الرمزية الاجتماعية والفلسفية في نصٍّ يحمل بعدًا واقعيًا غائرًا، فـ«ديون معدومة» ليست عن المال، بل عن العجز الإنساني عن التخلّص من عبء الخطأ المتكرر.

قصة حر جهنم

التقطت كاميرا محمود حمدون مشهدًا سينمائيًا بامتياز، بداية من العنوان الذي أسماه “حر جهنم” ليدلف بنا إلى ساحة السوق الشعبوي الذي يقتسمه الباعة و الزبائن اللذين لهم من نفس الشعبوية نصيب.

حاول حمدون أن ينقل لنا قسوة الواقع ومدى احتراق الأنوثة تحت ظل أربعة أسياخ حديدية تعلوها قطعة قماش سميك تجلس تحتهم بائعة فاكهة أحيانًا و ربما تكون بائعة هوى بعد انتهاء اليوم .

ظروفها الشديدة الصعوبة جعلت من التزاماتها حرب ضروس على أنوثتها المتأججة فانعقد صراع معلن للعامة صيفًا شتاءً بعدما يؤثران كل منهما على وجه الأنثى حتى و هي في ريعان شبابها الأربعيني طالما أثقل كاهلها الضغوط و المسئوليات و تخلى عنها رجل يتحمل المسئولية كما هو معتاد.

إذن نحن أمام حر جهنم الذي يحرق القلوب يكبت الرغبات يجعل المرغوب ممنوع و إن حدث فثمة كوارث لا حصر لها على عدة أصعدة و مستويات.

وظف محمود حمدون الحوار بين البائعة و الزبون توظيفًا مراوغًا ناعمًا آثمًا ماجنًا إلى حد كبير دون أن يخدش حياء المتلقي و هذه مهارة لغوية بالغة التعقيد شديدة الخصوصية لا يقو عليها إلا كاتب له باع كبير في علم اللغة، فمثلا سؤال الزبون: أهذا التين طازج!؟ سؤال مراوغ حمال أوجه يلتقطه رادار الأنثى و تجيب هي على حسب رغبتها.

وتأتي الإجابة : مركزة دقيقة تحمل دعوى الرغبة و القهر معا و تقول : ( كل شيء هنا طازج عدا البشر ) ومالت للأمام و بان النهر الذي يريد الارتواء بعد أن خاصمه الفيضان منذ بعيد.

تأتي كلمة ( تفسخت) وهي كلمة مهجورة لغويًا أو قلما نسمعها في موضعها تمامًا

تعبر القصة عن واقع مأزوم وظفه الكاتب ببراعة بنوع من السخرية التي عبرت عن خفة دم الطبقة الكادحة كآلية دفاع و استخدم الفظاظة قناع للبائعات يتخفين فيه خلف ضعفهن من قسوة ما يعانين و بين المصير المحتوم الذي وضعتاه بسردهم الجملة التي جاءت عن لسان إحداهن ( عارفين إنك رايحة جهنم) هذه الجملة التي لخصت مدارك البائعتين بين البساطة في الفهم و الوعي بالمصير.

في النهاية تحرك الكاتب بين الواقعية التي استطاع أن يرصدها ببراعة و صدق و بين لغة تناوبت فيها الفصحى مع العامية برشاقة أظهرت التوظيف الدرامي للحدث وبينهما أنوثة عطشى تبحث عن رغبة ليست في المتناول.

نستطيع أن نقول أنه كتب عن مشكلة من مشاكل المرأة بامتياز .

هي صرخة في وجه الإنسانية بيد أنها قصة قصيرة.