محمد أبو طالب يكتب : خطوات نحو المستقبل… وتكنولوجيا تضيء وعدالة تبحث عن نافذتها

بقلم محمد أبو طالب

في زمن تتسارع فيه خطوات الرقمنة حتى تكاد تختصر المسافات بين اليوم والغد، تبدو التكنولوجيا كنافذة مشرعة على مستقبل يتشكل بوتيرة لم يعتد عليها البشر من قبل؛ تعليم يتحول إلى منصات، صحة تُدار عن بُعد، معاملات حكومية تُنجز بضغطة زر، واقتصاد يعيد ترتيب نفسه حول البيانات والخوارزميات. ومع هذا التحول الهائل، يصبح السؤال الحقيقي ليس عن حجم التطور، بل عن حجم الشمول: من يستطيع السير مع هذه الخطوات؟ ومن يُترك واقفًا على هامش الطريق؟ فالتكنولوجيا مهما أضاءت لا قيمة لها إن لم تجد العدالة نافذة تدخل منها، ولا معنى لأي تحول رقمي إذا لم يشعر به كل مواطن بلا استثناء، خصوصًا الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقع عليهم عبء هذه الفجوة أكثر من غيرهم.

ورغم أن مصر قطعت شوطًا مهمًا في بناء منظومة رقمية واسعة، ونجحت في تقليل الزحام داخل المؤسسات، وإطلاق خدمات حكومية متطورة، وتوسيع نظم الدفع الإلكتروني، وتحريك قطاعات كاملة نحو التحول الذكي؛ فإن هذا التقدم الواضح لا يعكس دائمًا التجربة اليومية لمن يقف أمام شاشة لا تفتح له خيارات الوصول، أو مبنى يعلن الإتاحة ولا يطبقها، أو خدمة إلكترونية لا تعترف بأن هناك من يحتاج قارئ شاشة أو دعمًا سمعيًا أو لغة مبسطة. وهنا يظهر ذلك التناقض الشهير بين ما يُعلن وبين ما يُمارس، بين المستقبل الذي يُشيد بسرعة وبين المواطنين الذين لا يصلون إليه بالسرعة نفسها. ورغم ذلك، لا يمكن إنكار أن هناك محاولات جادة تتشكل في جهات مختلفة، محاولات تستحق التقدير لأنها تثبت أن التغيير ممكن، لكنه يحتاج إرادة واستمرارًا ومتابعة لا تتوقف عند مرحلة الافتتاحات.

فالطريقة التي تتعامل بها الدولة مع ملف الأشخاص ذوي الإعاقة ليست تفصيلة هامشية، بل هي معيار يقيس مدى جدية المؤسسات في الاعتراف بالمساواة واستيعاب التنوع. فالمبنى الذي يسمح بالدخول للجميع ليس مجرد مبنى، بل إعلان عن رؤية، والمنصة التي تراعي الوصول ليست مجرد أداة، بل رسالة بأن العدالة لا تُجزّأ. ومع ذلك، لا تزال الإتاحة في كثير من المواقع تقف في مساحة رمادية؛ تُذكر في المؤتمرات أكثر مما تُنفذ على الأرض، وتُحتفى بها في المناسبات أكثر مما تُراقب يوميًا. وبين هذا وذاك، تظهر صور إيجابية صغيرة لكنها مؤثرة: جامعة تضيف وحدة دعم فني، وزارة تطور نسخة أكثر إتاحة من موقعها، شركة خاصة توفر وظائف ملائمة، مدرسة تحاول بناء نموذج دمج حقيقي. هذه التفاصيل ليست كافية لكنها ضرورية، لأنها تؤكد أن التغيير يبدأ من النقطة الصغيرة التي يقرر أحدهم ألا يتجاوزها بصمت.

ومع وجود القانون رقم 10 لسنة 2018 الذي يمثل إطارًا تشريعيًا متقدمًا، ووجود الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها مصر، فإن الفجوة لا تكمن في النصوص بل في التنفيذ؛ التنفيذ الذي ما زال يعاني من البطء والانتقائية. هناك مواد قوية لو طبقت بصرامة لكان الواقع مختلفًا؛ مواد تضمن التعليم الشامل، وتصون الحق في العمل، وتلزم المؤسسات بالإتاحة، وتمنح استقلالية قانونية، لكن كثيرًا من هذه الحقوق يبقى في حالة انتظار، ينتظر من ينقله من الأوراق إلى الأرض. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة بوادر تحسن، فهناك إدارات حكومية بدأت تتعامل بجدية أكبر، وهناك جهات رقابية بدأت تتابع، والمجتمع أصبح أكثر وعيًا بالحقوق لا بالشفقة، وهذه إشارات إيجابية يجب ألا تُهدر.

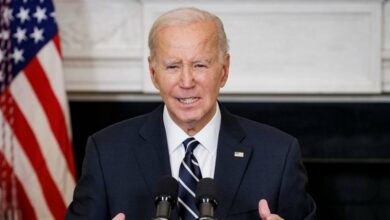

ولا يمكن الحديث عن ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دون الإشارة إلى الدور الواضح الذي لعبه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، وهو أول رئيس يضع هذا الملف في قلب أولويات الدولة، لا كمبادرة ظرفية بل كرؤية ممتدة تُترجم إلى مؤتمرات وطنية، وتعديلات تشريعية، واهتمام سياسي غير مسبوق. فقد فتح الرئيس الباب لاعتراف رسمي بحجم التحديات وضرورة مواجهتها، وأطلق رسائل قوية بأن الدمج حق، وأن التمكين ليس رفاهية، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أصيل من نسيج المجتمع. لكن رغم هذا التوجه الواضح من رأس الدولة، فإن طريقة تعامل بعض الجهات المعنية لم تواكب سرعة هذه الرؤية ولا حجم طموحها؛ فالتنفيذ ظل أبطأ من القرارات، والبعض تعامل مع الملف كالتزام شكلي أكثر منه مسارًا وطنيًا متكاملًا، مما خلق فجوة بين مستوى الخطاب السياسي وممارسات بعض المؤسسات على الأرض. ومع ذلك، تبقى هذه الرؤية الرئاسية ركيزة لا يمكن تجاهلها، لأنها وضعت الأساس، وأعادت ترتيب الأولويات، ومنحت هذا الملف اعترافًا رسميًا لم ينله من قبل، ويبقى التحدي اليوم في أن ترتقي الجهات التنفيذية إلى مستوى هذا الالتزام، وأن تُحوّل الرؤية إلى واقع يشعر به كل مواطن بلا استثناء.

ويبرز في هذا السياق الدور الريادي للدكتورة هالة عبد الخالق، أول أمين عام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي وضعت النواة الأولى لفلسفة الإتاحة الحقيقية داخل المجلس، ليس بوصفها اشتراطًا هندسيًا فحسب، بل كمنهج متكامل يقوم على احترام الحق والكرامة والاستقلالية. فقد كانت من أوائل من أدركوا أن التحول نحو المستقبل لن ينتظر أحدًا، وأن الدولة بحاجة إلى بنية تشريعية وتوعوية وتنظيمية تجعل الإتاحة جزءًا أصيلًا من كل مشروع حكومي وكل خدمة رقمية ناشئة. وعندما انتقلت خبراتها ورؤيتها إلى مؤسسة ويانا الدولية للتوعية ودمج الحالات الخاصة بالمجتمع، أصبحت المؤسسة امتدادًا طبيعيًا لهذا النهج، فحملت على عاتقها استكمال البناء على الأسس التي أرستها الدكتورة هالة داخل المجلس القومي، وعمّقت المفهوم ليصبح جزءًا من رسالتها وبرامجها ومبادراتها، وبفضل هذا الدور، تحوّلت الإتاحة من فكرة تُطرح في المؤتمرات إلى ممارسة مؤسسية قابلة للتطبيق، وإلى رؤية تُوجّه جهود الدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الحاضر والمستقبل.

أما الفجوة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وسوق العمل، فهي ليست فجوة مهارات فقط، بل فجوة فرص وظروف وتجهيزات. التكنولوجيا قادرة على خلق فرص وظيفية واسعة، لكن الطريق إليها يحتاج نظامًا تعليميًا مرنًا، وتدريبًا مرتبطًا بالسوق، ومؤسسات تعترف بأن التنوع قوة وليس عبئًا. وأكثر ما يعمّق المشكلة أن الكثير من الأسر ذات الدخل المحدود لا تستطيع توفير المسار التعليمي المتخصص أو التدريب المكلف، فينشأ الطفل وهو محاصر بخيارات أقل. ومع ذلك، شهد المجتمع المصري مؤخرًا مبادرات تشغيل وتدريب نوعية، بعضها بالتعاون مع جهات دولية، وبعضها بمبادرات من مؤسسات المجتمع المدني، وهذه الجهود وإن كانت محدودة فإنها تقدم نماذج نجاح حقيقية تُثبت أن الدمج المهني ممكن حين تتوافر بيئة جادة.

ويلعب المجتمع المدني دورًا مركزيًا في كل ما يتعلق بالإتاحة والدعم والدمج، لأنه أكثر قدرة على التحرك السريع والتدخل المباشر. فالمؤسسات النشطة كـ ويانا الدولية تقدم نموذجًا واضحًا للدور الذي يملأ الفراغ بين التشريع والتطبيق، وتتحرك في ملفات شائكة مثل الوصاية والقوامة والدمج التعليمي والتوعية المجتمعية، وتضع قضايا الإتاحة على الطاولة بشكل لا تستطيع كثير من المؤسسات الرسمية القيام به. وهذا الدور ليس تكميليًا كما يعتقد البعض، بل هو امتداد ضروري لمنظومة العدالة، لأن المجتمع المدني يرى التفاصيل التي لا تصل إلى المكاتب، ويستطيع أن يضغط ويطالب ويتابع.

وإن كانت التحديات كثيرة، فإن الجانب الإيجابي لا يمكن تجاهله: هناك وعي اجتماعي ينمو، ونظرة تتغير، وصورة نمطية تتراجع، وشباب يرفض أن يرث مفاهيم قديمة حول الإعاقة. والإعلام بدأ يقدم نماذج مختلفة، والمدارس بدأت تفهم أن الدمج ليس عبئًا بل مساحة تربوية متقدمة، والقطاع الخاص بدأ يكتشف أن الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون على الإبداع حين تتوفر البيئة المناسبة. كل هذا يؤكد أن الطريق ليس مسدودًا، بل يحتاج فقط استمرارًا وإصرارًا.

وفي نهاية المطاف، تبقى التكنولوجيا وسيلة لا غاية، ولا تكون ذات معنى إلا حين تصبح متاحة للجميع بلا شرط. فإذا استطاعت الدولة أن تجعل المنصات الرقمية أبوابًا مفتوحة لكل مواطن، فإن العدالة ستجد نافذتها، وسيصبح التحول الرقمي أكثر من مجرد مشروع حكومي؛ سيصبح تحولًا إنسانيًا حقيقيًا. وإذا لم يحدث ذلك، فإن كل ما يتحقق على مستوى البنية التكنولوجية سيظل جميلًا لكنه غير مكتمل، وسريعًا لكنه غير عادل، ومضيئًا لكنه لا يصل إلى كل بيت.

إن المستقبل لا ينتظر طويلًا، والخطوات التي تُتخذ اليوم تحدد موقع الوطن غدًا. والتكنولوجيا حين تضيء الطريق يجب أن تفتح معه نافذة للعدالة، لأن العدالة لا تزدهر من تلقاء نفسها، بل تحتاج قرارًا واضحًا بأن كل إنسان يستحق أن يدخل المستقبل من الباب نفسه، بإمكانيات متكافئة وكرامة لا تمس. وفي اللحظة التي تتحقق فيها الإتاحة على أنها حق وليست خدمة، سيصبح الوطن أكثر قدرة على النهوض، وسيجد كل مواطن مكانه في هذا الضوء الذي يزداد اتساعًا.